2019年最後の研修会は、睡眠についてでした。

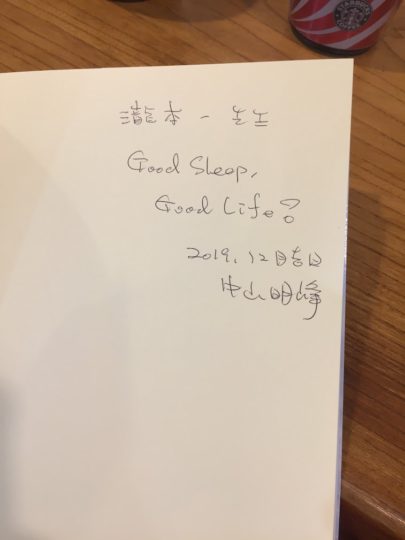

講師は、名古屋市立大学睡眠医療センター・センター長の中山明峰先生。

日本でも数少ない睡眠のスペシャリストです。

私たちの人生の3分の1を過ごす「睡眠」

社会人であれば、誰しも一度は困った事があるであろう「不眠」「不良睡眠」

これらの定義が非常にあいまいで、学問としても医学的な見地もまだまだ浅い分野の様です。驚くことに最近までは医学部でも睡眠についての講義がなく、現在でも90分あるか無いかの現状のようです。

そんな現状だから、

- 眠れません

- 寝ても疲れが取れません

と患者さんが訴えてくると、「ストレスがあるようなので様子をみてください」とお薬が出されます。

睡眠薬について

お薬にもいろいろと種類があり、患者さんの症状によってだされる薬が違いますが、気を付けないといけないのが、昨今のメディアでも話題になているベンゾジアゼピン系のお薬です。

ハルシオン、デパス、レンドルミンなど、私もよく耳にするお薬ですが、これらの薬が非常に問題になっているようです。

今回の講師の中山先生は、ベンゾジアゼピン系のお薬の害を以前から訴え続けている方です。

この薬は向精神薬で、脳や中枢を抑制する効果があります。

長期服用(1か月程度でも)での依存性が指摘されており、その依存度は昨今話題になっているMDMAやLSDなど合成麻薬よりも高いとか。

長期服用により、副作用が現れ、その中には不眠も含まれます。

つまり、不眠のための薬で不眠になり、さらにその薬が依存性が高い「麻薬」であるということです。

やめようとしても、離脱症状があらわれるので、容易ではありません。

中山先生の長年の訴えも届いたのか、来年からは長期投与に制限がかかるようです。

肩こりや腰痛などでも出されているこれらのお薬。

今すぐ今飲んでいるお薬手帳を確認してみてください。

睡眠衛生

風邪や感染症の予防に手を洗ったり、うがいをするといった衛生習慣が私たちにはあります。

それと同じように、質の良い睡眠、不眠予防にも衛生習慣があると話されていました。

運動、寝室環境、食生活、考え事、お酒・カフェイン・お水などの摂り方を工夫したり、「〇×時まで眠れない!」という方は、その時間まで布団に入らないなどの意識改革などで、かなりの不眠が改善されるとの事です。

もちろん、睡眠時無呼吸症候群などの疾患がある場合は治療が必要ですが。

私は大体夜9時くらいに就寝して、朝の4時ころに起きています。

以前は12時ころに寝ていましたが、今の就寝時間にしてから断然体調がいいです。

人それぞれ、最適な睡眠時間や寝方がありますが、極力、薬に頼らずに眠れる努力をしたいですね。

研修の後は懇親会で、先生とも直にいろんなお話ができました。

私も患者さんに適切なアドバイスができるよう、アップデートし続けたいと思います。

記事へのコメント