この週末は、私の所属する日本鍼灸師会の全国大会がありました。

毎年各都市が持ち回りで開催をしており、昨年は東京、今年は大阪でした。

同じ近畿ブロックに所属する会ということもあり、半分お手伝いも兼ねての参加となりました。

大会スケジュールはこのような↓↓形で行われました。

いくつかの学術的な講演会もありましたが会員同士の交流が主な目的なのかなと思わせるプログラム構成です。

私は今年から三重県鍼灸師会の理事に就任した関係で、はじめての部長会議(青年部)に出席をしました。

全国の都道府県の青年部長が集まって、今まで行ってきた事業、イベントを発表するのですが、それぞれに個性的で、興味深いイベントもありました。

- お灸フェス(お灸+ヨガ・座禅・食養生・美容鍼などをコラボさせた市民向けのイベント)

- 治療院見学会

- 症例検討会

- スポーツイベントでのボランティア活動

- 市民公開講座

- 懇親会、ツーリングなどの趣味の集まり

など、色んな企画をして実践されていました。

三重県としては、スキルアップの為のセミナーや経営講座を行ってきましたが、次は「鹿を解剖して組織を観察する」といった研修を企画しています。これも沢山の方に興味をもって頂いたようでした。

研修は

- 不妊鍼灸

- オリンピック・パラリンピックに向けて

- 鍼灸院のホスピタリティー

- 国民生活における鍼灸の役割

などといったテーマの講座を受講しましたが、今回目新しかったのが、「移住促進センター」の研修会です。

全国にある過疎地、限界集落の活性化や持続可能な社会形態の起爆剤として鍼灸師を活用しようというものです。

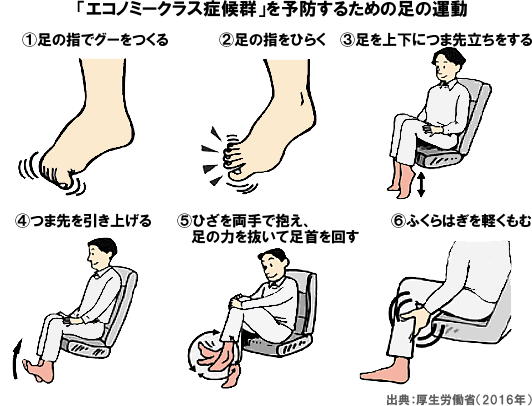

過疎地でまず困るのが医療資源の問題です。

高齢者が多く、体の痛みや不定愁訴を訴える方が多いのですが、多くの無医村地域では、数十キロ離れた病院まで誰かに連れて行ってもらうか、定期的に巡回する医師の診察を受けるしか方法がない地域が多いです。

医療サービスが受けづらくなると不安を抱えた高齢者や家族は都市部への移住を考えます。

または設備の整った高齢者住宅などへ入居する方もいるでしょう。

そして益々過疎化が進んでいくのです。

ここで目を着けられたのが我々鍼灸師です。

鍼灸師は、医療系資格の中でも開業権を有した存在で、大掛かりな設備が無くても開業が可能です。

重篤な疾患は扱えませんが、日常のちょっとした体の不調や痛みなどは得意分野です。

鍼灸業界としても、鍼灸の受療率が伸び悩む中、毎年4000人強の免許資格者が生活をしていけるだけの仕事がなく、せっかく免許を取っても、他業種で働いたり、整形外科や整骨院でマッサージをされている方が多い現状です。

無料で家を提供してもらえ、患者さんも紹介してもらえる。

国の支援制度を利用すれば最大年400万円が3年間受け取れる。

自分の好きなスタイルで自然豊かな環境で生活ができる。

都会であくせく仕事をしている鍼灸師にとっては夢のような話しでしょうか?

週1日、過疎地で診療を行っている私としてはそんな甘いものでは無いという現実を知っていますが、こういった生き方も選択肢の一つかなとも思います。

今回の学会では、移住促進の話に限らず、鍼灸師が社会の中でどのように生き、存在意義を発揮していくのかといったテーマが多かった様に感じます。

学術だけ、技術だけ磨いていても社会は変えられない。

どんどん外に出て行き、様々な業種の方と協働で社会問題に取り組む姿がこれからの鍼灸師の姿なのだと思います。

私もどんどん外に出ていけるよう準備をしていきたいと思います。

今回は、大阪といったこともあり、会場の中で無料のたこ焼きブースがあったり、雰囲気ののんびりとした感じがありました。

また、夜の懇親会やその後の2次会3次会……

も実りのある時間でした。

来年は沖縄での開催です。

果たして何%の先生方が研修会目的で集まるのか??

楽しみです。

記事へのコメント