小児鍼。

夜泣きやぐずぐず、腹痛、風邪、元気がないなど、子供の様々な症状に対して昔から行われてきたはり治療です。

「はり」といっても皮膚に刺したりするのではなく、特殊な金属製の道具で、皮膚や頭をさすったり、トントンと刺激したり、大人が受けても気持ちの良い治療です。

自律神経の高ぶり、情緒不安定になりやすい子供を対象に大阪を中心に文化として根づいてきました。

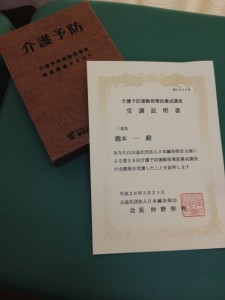

今回の研修会では、昔から文化として根付く小児はりを介護予防、認知症予防に活用できないかと研究されている吉村春生先生にお話を頂きました。

現在、65歳以上の約15%、462万人が認知症であり、軽度認知症を含むと、4人に1人にのぼります。(2012年厚労省調査)

今後ますます増加するであろうと予測されている認知症ですが、有効な予防手段は未だ確立されていません。

そこで吉村先生が提案されているのが、小児はりを使った認知症予防。

小児のかんむし(夜泣き・イライラ・むずむずなど)と認知症の発生機序が似ていると気がついたのがきっかけだそうです。

検証を進めていく中で、背中をさすると脳内からドーパミン(快感を感じる)の分泌が増え、セロトニン(不安・ストレス)に分泌が減るという研究論文(国際医療福祉大学 黒沢美枝子教授)と出会い、確信を深めていったそうです。

現在、研究してこられた理論を基に、いくつかの老人関連施設で認知症予防の小児はり(擦過針)を行い、非常に有効な結果が得られているそうです。

今後、高齢者、要介護者が激増する時代の中で、私達鍼灸師が取り組むべき、社会に提案していくべき治療法だと感じました。

私も、高齢化著しいこの名張市で、まずは自分自身のデーター作りから取り組み、お役に立てていきたいと思います。

記事へのコメント